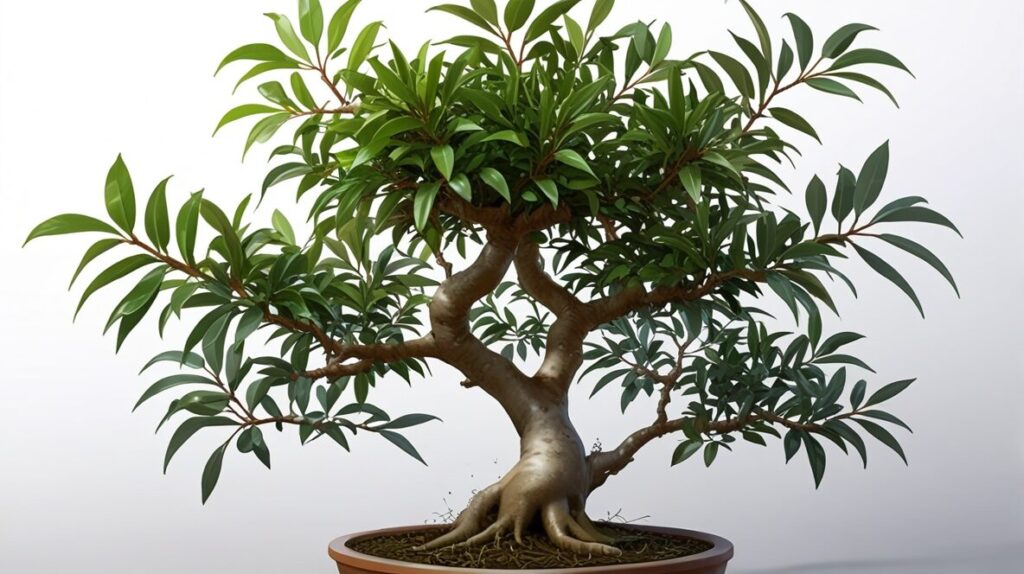

パンダガジュマルは、丸くて可愛らしい葉が特徴の観葉植物です。通常のガジュマルと比べて葉が丸みを帯び、肉厚な特徴があり、インテリアとして人気があります。しかし、水やりや温度管理が難しいと感じている方も多いようです。

パンダガジュマルは接ぎ木で販売されているものが多く、実生株は珍しいとされています。耐陰性があり室内での栽培も可能ですが、寒さには弱く5℃以下になると葉が落ちてしまうなど、適切な管理が必要です。

記事のポイント!

- パンダガジュマルの基本的な特徴と育て方の難しさについて

- 水やり、置き場所、温度管理などの具体的なケア方法

- 病害虫への対策と予防法

- 冬越しの方法と葉が落ちた時の対処法

パンダガジュマルは難しい?初心者でも育てられる7つのコツ

- パンダガジュマルの特徴と難しさの真実

- 初心者でも失敗しない育て方の基本

- 水やりの頻度と季節ごとの管理方法

- 置き場所選びで注意すべき3つのポイント

- 病害虫の予防と対策で長く楽しむ

- 意外と知らない肥料の与え方と時期

- パンダガジュマルが枯れる原因と対処法

パンダガジュマルの特徴と難しさの真実

パンダガジュマルは、クワ科フィカス属に属する植物で、通常のガジュマルとは異なる特徴を持っています。最大の特徴は丸くて肉厚な葉で、つやつやとした美しい緑色をしています。

育て方の難しさについて、パンダガジュマルは耐陰性があり室内でも育てられる一方で、寒さに弱いという特徴があります。5℃以下の環境では葉が落ちてしまう可能性があるため、温度管理が重要になってきます。

成長速度は通常のガジュマルと比べて遅く、幹が太くなりにくい性質があります。大型のものは7号以上のサイズでは、成長を促進するためにガジュマルに接ぎ木されているものが多く見られます。

パンダガジュマルの流通について、実生株はとても珍しく、一般家庭での入手は困難です。市場に出回っているものの多くは接ぎ木や挿し木で増やされたものとなっています。

原産地は沖縄や熱帯アジアで、高温多湿な環境を好みます。しかし、水はけの悪い環境では根腐れを起こしやすいため、適切な水管理が必要です。

初心者でも失敗しない育て方の基本

パンダガジュマルを育てる際の基本的なポイントは、適切な環境作りにあります。まず重要なのは、明るい場所に置くことです。日光を好む性質がありますが、真夏の直射日光は避けるようにしましょう。

水やりは季節によって調整が必要です。春から夏は土の表面が乾いたらたっぷりと与え、冬は土が乾いてからさらに2〜3日待ってから与えるのが適切です。

温度管理も重要で、最低でも8℃以上を保つようにします。特に冬場は窓際の寒い場所を避け、暖かい室内で管理することが大切です。

土選びでは水はけの良い用土を使用します。観葉植物用の土や赤玉土が多めの配合のものが適しています。また、1年以上経つと土が固まって水はけが悪くなるため、定期的な植え替えも必要になります。

肥料は必須ではありませんが、より健康的に育てたい場合は、成長期(5〜10月)に2ヶ月に1回程度、置き肥を与えると効果的です。ただし、植え替え直後は根が弱っている可能性があるため、2週間ほど様子を見てから与えるようにします。

水やりの頻度と季節ごとの管理方法

パンダガジュマルの水やりは、季節によって大きく異なります。春から夏にかけての成長期は、土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えます。特に夏場は生育が旺盛なため、鉢底から水が流れ出るまでしっかりと与えることが重要です。

秋から冬にかけては、水やりの頻度を減らします。土が完全に乾いてから2〜3日後に水をあげるのが適切です。この時期は休眠期間となるため、過剰な水やりは根腐れの原因となってしまいます。

水やりのタイミングは、朝か夕方が望ましいです。特に夏場は、日中の高温時に水やりをすると、鉢の中の温度が上昇して根にダメージを与える可能性があります。

霧吹きによる葉水は、年間を通して効果的です。特に乾燥しやすい冬場は、こまめに葉水を行うことで、葉の状態を保ちやすくなります。また、ハダニなどの害虫予防にもなります。

受け皿に溜まった水は必ず捨てるようにしましょう。根腐れの原因となるため、水やり後は必ずチェックが必要です。水はけが悪くなってきた場合は、土の状態を確認し、必要に応じて植え替えを検討します。

置き場所選びで注意すべき3つのポイント

パンダガジュマルの置き場所選びで最も重要なのは、適度な日光が当たる環境です。室内であれば、レースのカーテン越しの窓際が理想的です。直射日光が強すぎると葉焼けの原因となるため、夏場は特に注意が必要です。

温度管理も重要なポイントです。5℃以下になると葉が落ちる可能性があるため、寒い窓際は避けましょう。特に冬場は、窓から離れた暖かい場所で管理することをお勧めします。エアコンの風が直接当たる場所も避ける必要があります。

風通しの良さも重要な要素です。風通しが悪いと根腐れや病害虫の発生リスクが高まります。ただし、強い風が直接当たる場所は避け、適度な通気性がある場所を選びましょう。

置き場所は季節によって変更が必要な場合もあります。夏は強い日差しを避け、冬は暖かい室内で管理するなど、季節に応じた環境調整が大切です。

部屋の中でも場所によって環境が大きく異なるため、葉の様子を観察しながら、必要に応じて置き場所を調整していきましょう。黄色い葉が増えたり、葉が落ちたりする場合は、環境が合っていない可能性があります。

病害虫の予防と対策で長く楽しむ

パンダガジュマルの主な害虫は、ハダニとカイガラムシです。ハダニは特に乾燥している時期に発生しやすく、葉の裏側に住み着きます。予防には定期的な葉水が効果的で、発生した場合は水で洗い流すか、必要に応じて殺虫剤を使用します。

カイガラムシは主に夏場に発生しやすい害虫です。葉がべたべたしている場合は、カイガラムシの発生を疑いましょう。成虫は殻で覆われているため薬剤での駆除が難しく、ピンセットや歯ブラシでの物理的な除去が効果的です。

予防対策として、定期的な観察と清掃が重要です。葉の表裏をよく確認し、異常が見られた場合は早めの対処が必要です。また、風通しの良い環境を維持することで、病害虫の発生リスクを下げることができます。

病気の予防には、適切な水管理も重要です。水のやりすぎは根腐れの原因となり、病気にかかりやすくなります。土の表面が乾いてから水を与え、受け皿に水を溜めないようにしましょう。

新しい葉が出てきたり、全体的に生き生きとしている状態であれば、病害虫の心配は少ないといえます。日々の観察を通じて、植物の健康状態を把握することが大切です。

意外と知らない肥料の与え方と時期

パンダガジュマルは肥料がなくても生育可能ですが、より健康的に育てるために適切な施肥が効果的です。生育期間である5月から10月に、2ヶ月に1回程度の置き肥を与えることをお勧めします。

肥料の種類は、緩効性の化成肥料が適しています。液体肥料を使用する場合は、葉の状態が悪い時に与えると効果的です。ただし、植え替え直後は根が弱っている可能性があるため、2週間ほど様子を見てから与えるようにします。

冬場は生育が緩慢になるため、肥料は控えめにします。この時期に肥料を与えすぎると、根を傷める可能性があります。気になる場合は活力剤を規定量より薄めて与えることで、植物への負担を軽減できます。

肥料を与える際は、土の状態を確認することが重要です。乾燥している時は水やりをしてから、湿っている時はそのまま与えます。与えすぎは根を痛める原因となるので、決められた量を守りましょう。

特に大きく育てたい場合は、春から秋にかけて定期的な施肥を行うことで、より逞しく成長させることができます。

パンダガジュマルが難しいと感じる人のためのケア方法

- 正しい剪定方法とタイミング

- 植え替えのポイントと適切な時期

- 挿し木で増やすコツと成功率を上げる方法

- 冬越しの方法と温度管理の重要性

- 葉が落ちた時の対処方法と復活のコツ

- まとめ:パンダガジュマルは難しくない!誰でも育てられるコツと管理方法

正しい剪定方法とタイミング

パンダガジュマルの剪定は、生育期間である5月〜6月に行うのが最適です。この時期は植物の生長が活発で、剪定後の回復も早くなります。寒い時期の剪定は、切り口へのダメージが大きくなるため避けましょう。

剪定を行う際は、必ず園芸用の手袋を着用してください。パンダガジュマルは切り口から白い樹液が出てきて、直接触れるとかぶれることがあります。もし触れてしまった場合は、すぐに流水で洗い流すことが大切です。

枝葉が密集すると日光が当たりにくくなり、病気の原因にもなります。風通しを良くするために、込み合った枝や傷んでいる葉を整理していきます。切れ味の良い剪定バサミを使用して、きれいに切り落としましょう。

剪定後は、数日間は直射日光の当たらない場所で管理します。急激な環境変化を避けることで、植物へのストレスを軽減することができます。水やりは土が乾いてから適度に与えましょう。

新芽は剪定から1週間程度で出てきます。剪定によって樹形を整えることで、より健康的な成長を促すことができます。また、剪定した枝は挿し木用の材料として活用することも可能です。

植え替えのポイントと適切な時期

パンダガジュマルの植え替えは、1〜2年に一度、5月〜6月の生育期に行います。植え替えが必要なサインとして、鉢底から根が出てきたり、水はけが悪くなったりする状態が挙げられます。

植え替えには、水はけの良い観葉植物用の土を使用します。水はけを良くするために、鉢底石を入れ、その上に新しい土を入れていきます。根鉢を崩さないように注意しながら、一回り大きな鉢に植え替えを行います。

植え替え時には、黒ずんで腐っている根があれば、ハサミで切り落とします。健康な根だけを残すことで、新しい環境での生育を促進します。根は優しく広げるように植え付けましょう。

植え替え後は、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと水を与えます。その後は直射日光を避け、明るい日陰で1〜2週間ほど様子を見ます。この期間は肥料を控えめにし、植物が新しい環境に慣れるのを待ちます。

土は時間とともに団粒化して水はけが悪くなるため、定期的な植え替えは植物の健康維持に重要です。植え替え時期を逃すと根詰まりを起こし、生育不良の原因となる可能性があります。

挿し木で増やすコツと成功率を上げる方法

パンダガジュマルは挿し木での増殖が可能です。最適な時期は生育が旺盛な5月〜6月で、この時期は発根率も高くなります。剪定時に出た枝を利用すると、無駄なく増やすことができます。

挿し木には10cm程度の長さの枝を使用し、先端の葉を1枚だけ残します。切り口から出た樹液は水で洗い流し、新しい土に挿していきます。土は水はけの良いものを選び、適度な水分を保つように管理します。

発根までは2〜3週間ほどかかります。この間は、風通しの良い明るい日陰で管理し、土が乾燥しないように注意を払います。新芽が出てきたら、発根の成功のサインです。

根が十分に育ったら、新しい鉢に植え替えを行います。この時も水はけの良い土を使用し、根を傷つけないように注意して植え付けを行います。植え替え後は、直射日光を避けて管理します。

挿し木は簡単な増やし方ですが、成功には適切な環境管理が重要です。温度や湿度が安定している環境を整えることで、より高い成功率を期待できます。

冬越しの方法と温度管理の重要性

パンダガジュマルの冬越しで最も重要なのは、温度管理です。5℃以下になると葉が落ちる可能性があるため、室内の暖かい場所で管理する必要があります。特に窓際は夜間の冷え込みが強いため、注意が必要です。

冬場の水やりは、土が完全に乾いてから2〜3日後に行います。休眠期間中は水の吸収が少なくなるため、与えすぎると根腐れの原因となります。霧吹きによる葉水は継続して行い、乾燥を防ぎましょう。

エアコンの風が直接当たる場所は避けます。急激な温度変化や過度の乾燥は、葉の落下や生育不良の原因となります。加湿器を使用するなど、適度な湿度を保つことが大切です。

日光については、冬場でも明るい場所に置くことが重要です。ただし、寒い窓際は避け、室内の暖かい場所で管理します。カーテン越しの柔らかい光が理想的です。

暖房を使用する場合は、植物の近くに置いて局所的に温度を上げるのではなく、室温全体を管理することをお勧めします。安定した環境を保つことで、健康的な冬越しが可能となります。

葉が落ちた時の対処方法と復活のコツ

パンダガジュマルの葉が落ちる主な原因は、環境の急激な変化にあります。特に購入直後や置き場所を変えた際に起こりやすく、温度や日照条件の変化に植物が耐えられなかった結果として現れます。

葉が落ちても、幹が生きていれば回復の可能性があります。まずは現在の環境を見直し、温度管理と水やりを適切に行うことが重要です。水やりは土が完全に乾いてから行い、受け皿に水を溜めないように注意します。

冬季の葉落ちは、5℃以下の低温が原因となっていることが多いです。この場合は、暖かい室内に移動させ、エアコンの風が直接当たらないよう配慮します。加湿器などを利用して、適度な湿度を保つことも効果的です。

新芽が出るまでは、風通しの良い明るい場所で管理を続けます。肥料は控えめにし、植物の自然な回復を待つことが大切です。春になって暖かくなれば、新しい葉が生えてくる可能性が高くなります。

水やりの頻度は、季節や環境によって調整が必要です。特に回復期は慎重に管理を行い、根への負担を軽減することが重要です。適切な管理を続けることで、徐々に元気を取り戻していきます。

まとめ:パンダガジュマルは難しくない!誰でも育てられるコツと管理方法

最後に記事のポイントをまとめます。

- パンダガジュマルは丸く肉厚な葉が特徴の観葉植物である

- 5℃以下の寒さに弱く、冬季は室内での管理が必須

- 水やりは季節によって調整が必要で、夏は土が乾いたらすぐに、冬は2-3日余分に乾燥させる

- 日光は好むが、真夏の直射日光は避ける必要がある

- 剪定は5-6月の生育期に行い、樹液でかぶれる可能性があるため手袋着用が必要

- 植え替えは1-2年に1回、5-6月に実施する

- 挿し木での増殖は5-6月が最適で、2-3週間で発根する

- 病害虫はハダニとカイガラムシに注意が必要

- 肥料は生育期(5-10月)に2ヶ月に1回程度与える

- 葉が落ちても適切な管理で回復する可能性がある

- 水はけの良い土を使用し、定期的な植え替えが重要

- エアコンの風が直接当たる場所は避ける

当サイトでは、インターネット上に散らばるさまざまな情報を収集し、AIを活用しながら要約・編集を行い、独自の切り口で見解を交えながらわかりやすい形でお届けしています。

情報の整理・編集にあたっては、読者やオリジナル記事の筆者へご迷惑をおかけしないよう、細心の注意を払って運営しておりますが、万が一、掲載内容に問題がある場合や修正・削除のご要望がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

迅速に対応をさせていただきます。

その際には、該当記事の URLやタイトルをあわせてお知らせいただけますと、より速やかに対応 することができますのでそちらもご協力いただけますと大変幸いでございます。

今後とも当サイトをよろしくお願いいたします。