ガジュマルとマングローブ、一見似ているように見えるこの2つの植物には、実は大きな違いがあるのをご存知でしょうか。ガジュマルはクワ科イチジク属の常緑高木で、沖縄では「キジムナー」という精霊が宿ると言われる神聖な木として知られています。一方のマングローブは、特定の植物を指すのではなく、熱帯・亜熱帯の汽水域に生育する植物群の総称なのです。

両者はともに独特な根を持つことで知られていますが、その生態や育て方は全く異なります。ガジュマルは比較的育てやすく観葉植物として人気がある一方、マングローブは常に水気のある特殊な環境を必要とします。この記事では、見た目が似ているようで全く異なるこの2つの植物について、特徴や育て方の違いを詳しく解説していきます。

記事のポイント!

- ガジュマルとマングローブの基本的な違いと特徴

- それぞれの植物に適した育て方と環境条件

- 沖縄における文化的な意義と言い伝え

- 根の特徴と機能の違い

ガジュマルとマングローブの基本的な違いと特徴を解説

- 見た目は似ているが全く違う植物の性質

- ガジュマルの特徴と代表的な品種

- マングローブは植物の総称であることを理解しよう

- 生息環境と育て方の大きな違い

- それぞれの根の特徴と機能の違い

- 沖縄での文化的な意味の違い

見た目は似ているが全く違う植物の性質

一見すると似ているように見えるガジュマルとマングローブですが、植物学的には全く異なる種類です。ガジュマルはクワ科イチジク属の常緑高木で、学名はフィカス・ミクロカルパといいます。

マングローブは特定の植物を指す名前ではなく、熱帯から亜熱帯の汽水域に生息する植物群の総称です。日本に自生するマングローブには、メヒルギやオヒルギ、ヤエヤマヒルギなどの種類があります。

両者の最も大きな違いは生育環境にあります。ガジュマルは一般的な陸上植物として生育するのに対し、マングローブは海水と淡水が混ざる特殊な環境を好みます。

この環境の違いは、それぞれの植物の進化の過程で獲得した特徴にも表れています。ガジュマルは乾燥に強い性質を持つ一方、マングローブは塩分を含む水域でも生育できる特殊な機能を備えています。

このように、見た目の類似性とは裏腹に、両者は全く異なる進化の道を歩んできた植物なのです。

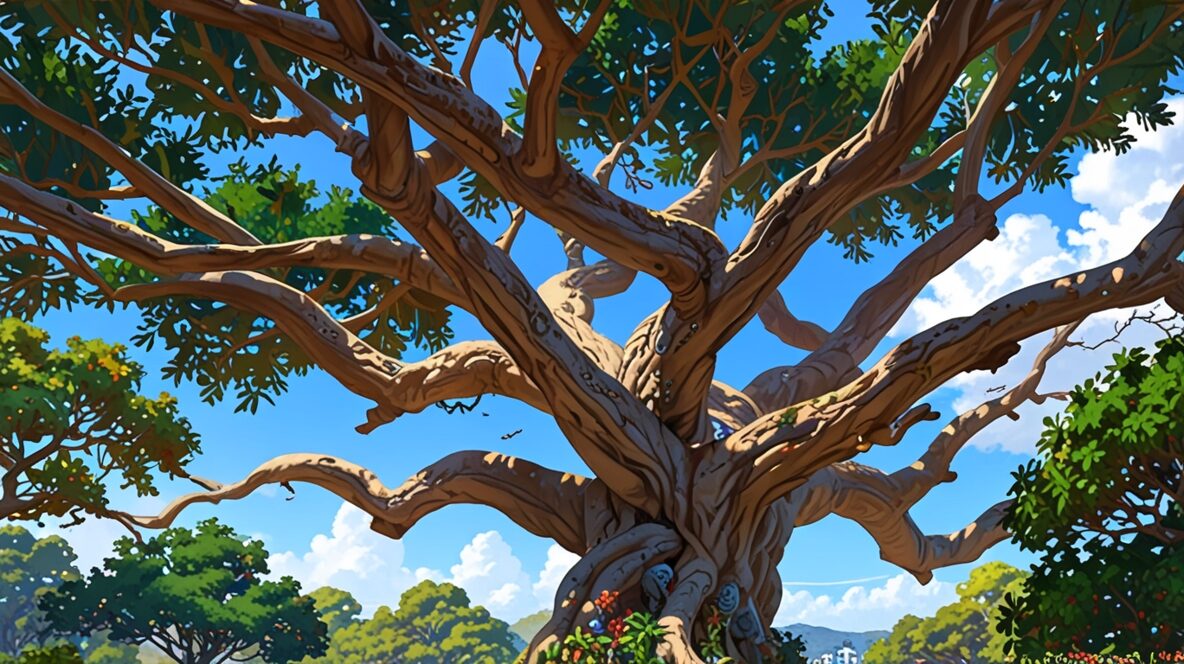

ガジュマルの特徴と代表的な品種

ガジュマルの最も特徴的な点は、枝から垂れ下がる気根です。この気根は地面に到達すると幹化し、やがて太い支柱となって木を支えるようになります。

生命力が非常に強く、観葉植物として人気があるのも特徴です。4〜5年で1mほど成長し、鉢植えでも適切な管理を続ければ2mほどまで育つことがあります。

ガジュマルは春から秋にかけては水やりをしっかりと行い、冬は控えめにするという基本的な管理で育てることができます。太い幹や根に水分を蓄えることができるため、乾燥にも強い特性を持っています。

日当たりは、直射日光を避けた明るい場所が最適です。室内で育てる場合は、窓ガラス越しの日光が理想的ですが、夏場は日差しが強すぎないよう注意が必要です。

また、ガジュマルは水耕栽培でも育てることができ、その場合は根の5〜8割が水に浸かる程度の水量で管理します。

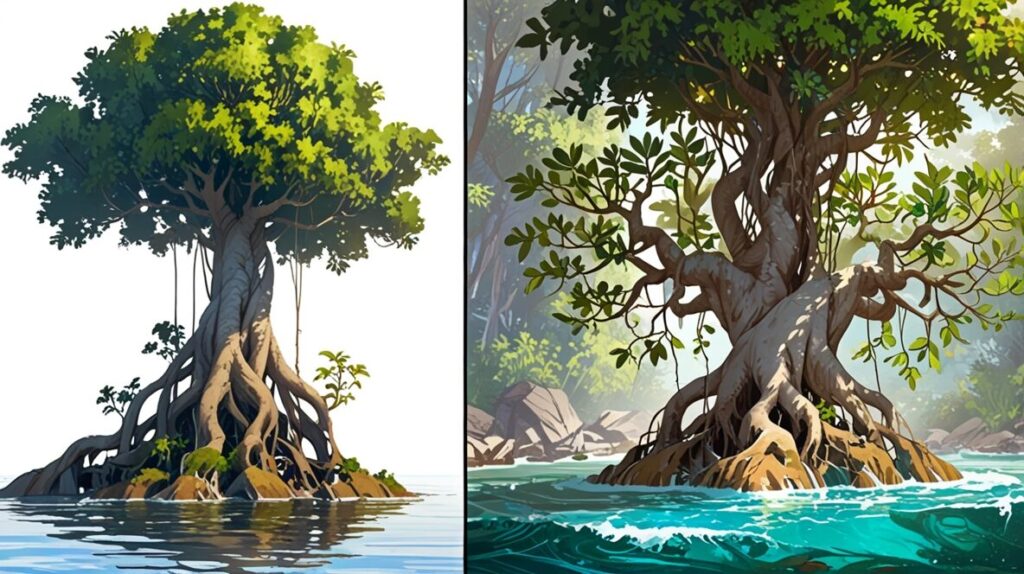

マングローブは植物の総称であることを理解しよう

マングローブという名称は、特定の植物を指すものではなく、汽水域に生息する植物群の総称です。日本では主にヒルギ科のメヒルギ、オヒルギ、ヤエヤマヒルギなどが自生しています。

マングローブの特徴的な点は、海水と淡水が混ざる環境に適応した特殊な根系です。地中の酸素が不足する環境で生育するため、呼吸根と呼ばれる特殊な根を持っています。

これらの植物は、塩分を含む水域でも生育できるよう進化を遂げてきました。種子も特殊で、母体についたまま発芽し、ある程度成長してから地面に落ちて定着するという特徴があります。

マングローブ林は、生態系において重要な役割を果たしており、日本では西表島などで大規模な群落を形成しています。生育には汽水域という特殊な環境が必要で、一般的な観葉植物としての栽培は困難です。

沖縄の比謝川などでは、マングローブ林を間近で観察することができ、エコツアーなども開催されています。

生息環境と育て方の大きな違い

ガジュマルとマングローブでは、適した生育環境が大きく異なります。ガジュマルは一般的な陸上植物として、土壌があれば生育可能です。水はけと水持ちのよい土を好み、市販の観葉植物用の土で育てることができます。

一方、マングローブは海水と淡水が混ざる汽水域を好み、常に土壌が湿った状態を必要とします。塩分濃度は約0.5%〜3%の範囲が適しているとされています。

ガジュマルは室内での栽培に適しており、温度管理さえしっかりすれば冬場も問題なく育ちます。耐寒温度は5℃程度で、それ以下になると弱ってしまう可能性があります。

マングローブは15℃〜35℃の温度範囲を好み、湿度70%以上の環境が理想的です。5℃以下の環境が続くと急激に衰えてしまうため、一般的な室内での栽培は非常に難しいとされています。

そのため、一般家庭での栽培を考える場合は、ガジュマルを選択することをお勧めします。

それぞれの根の特徴と機能の違い

ガジュマルの特徴的な根は気根と呼ばれ、枝から地面に向かって伸びていきます。この気根は空気中での水分の収集と排出という機能を持っています。

一方、マングローブの根系はさらに特殊で、板根や呼吸根という構造を持ちます。板根は土が流出しやすい環境で樹木を支えるための支持材として発達し、呼吸根は酸素不足の環境で根腐れを防ぐために地表に突き出た根です。

ガジュマルの根は主に支持と養分吸収の機能を持ちますが、マングローブの根は塩分調節や酸素摂取といった、より複雑な機能を果たしています。

この根の違いは、それぞれの生育環境に適応した結果として進化したものです。ガジュマルは乾燥に強く、マングローブは過湿な環境でも生育できる特性を持っています。

マングローブの根系は、汽水域という特殊な環境で生き抜くための重要な適応形質となっています。

沖縄での文化的な意味の違い

沖縄では、ガジュマルは「キジムナー」と呼ばれる精霊が宿る神聖な木とされています。キジムナーは赤い髪の男の子の姿をした妖怪で、ガジュマルの古木に住むと言われています。

ガジュマルは「多幸の木」「幸せを呼ぶ木」として知られ、木を大切にする人には願いを叶えてくれると伝えられています。ただし、木を傷つけたり切ったりすると、キジムナーの怒りを買うとも言われています。

一方、マングローブは沖縄の自然景観を代表する存在として、観光資源としても重要な役割を果たしています。比謝川などでは、カヤックツアーでマングローブ林を間近で観察することができます。

両者は、それぞれ異なる形で沖縄の文化や観光に貢献しています。ガジュマルは民間信仰や文化的シンボルとして、マングローブは自然環境や生態系の象徴として、重要な存在となっています。

これらの植物は、沖縄の自然と文化を理解する上で欠かせない存在となっています。

ガジュマルとマングローブの育て方と管理方法の詳細

- 日当たりと置き場所の選び方

- 水やりの頻度と適切な管理方法

- 土選びと植え替えのポイント

- 気温管理と寒さ対策の重要性

- 病害虫対策と予防法

- まとめ:ガジュマルとマングローブの違いを理解して適切な育て方を選ぼう

日当たりと置き場所の選び方

ガジュマルは直射日光を避けた日当たりのよい場所に置くことが重要です。室内で育てる場合は、窓ガラス越しの日光が適していますが、5〜8月は葉焼け防止のためレースカーテンなどで遮光することをお勧めします。

日陰でも育つ耐陰性を持っていますが、完全な暗所は避けましょう。手をかざして影が浮かぶ程度の明るい日陰が理想的です。窓際から離れすぎると、枝がひょろひょろと徒長してしまう可能性があります。

一方、マングローブは明るい場所を好む植物です。日本では温度管理の観点から、室内での栽培は困難とされています。自然環境では、汽水域の明るい場所で生育します。

観葉植物として育てる場合は、ガジュマルの方が圧倒的に扱いやすく、室内環境にも適応します。最近では土を使わない水耕栽培やハイドロカルチャーでの栽培も人気があります。

初めて観葉植物を育てる方には、管理のしやすいガジュマルがおすすめです。特に小さめの鉢植えなら、場所を取らず気軽に育てることができます。

水やりの頻度と適切な管理方法

ガジュマルの水やりは、春から秋にかけては土の表面が乾いてから鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与えます。冬は水やりの頻度を控えめにして管理しましょう。

水やりのタイミングが分かりにくい場合は、水やりチェッカーを活用すると便利です。ガジュマルは太い幹や根に水分を蓄えているため、乾燥には比較的強い特性を持っています。

マングローブの場合は、常に鉢の土が湿っている状態を保つ必要があります。ハイドロカルチャーでの栽培も可能で、その場合は水が常に溜まっている状態を好みます。

水耕栽培の場合、根の5〜8割程度が水に浸かる量を目安にします。夏場は雑菌が繁殖しやすいので、毎日の水換えが理想的です。冬は水温が15〜20度になるよう調整してください。

肥料については、ガジュマルは5〜10月の間に観葉植物用の緩効性肥料を与えます。水耕栽培の場合は、2週間に1度程度、専用の液体肥料を追加します。

土選びと植え替えのポイント

ガジュマルの土は、水はけと水持ちのバランスが良い市販の観葉植物用の土を選びましょう。植え替えは4〜5月が適期で、成長に合わせて鉢のサイズを大きくしていきます。

小さく育てたい場合は、定期的に剪定を行い、植え替え時に伸びすぎた根を切り戻します。同じ大きさの鉢に植え替えることで、サイズを抑制することができます。

マングローブは一般的な培養土は適していません。川砂だけでも育てることができ、肥料分の少ない土を好みます。移植に弱いため、頻繁な植え替えは避けた方が良いでしょう。

ハイドロカルチャーで育てる場合は、1年に1回程度の資材交換をお勧めします。カビや不純物が付着しやすいため、新しい培地に交換することで、より健康的に育てることができます。

植え替えの際は、根の状態をよく観察し、腐っている部分や細すぎる根があれば、清潔なハサミでカットしましょう。ガジュマルは生命力が強いので、根を切り詰めても新しい根をしっかりと出してくれます。

気温管理と寒さ対策の重要性

ガジュマルの耐寒温度は5℃程度で、それ以下の環境では生育が困難になります。東北以北の地域では、冬期の窓際は寒すぎる可能性があるため注意が必要です。

寒い時期は、窓から離れた室内の暖かい場所で管理しましょう。暖房の風が直接当たる場所も避け、安定した温度環境を保つことが大切です。

マングローブは15℃〜35℃の温度範囲を好み、特に寒さに弱い特徴があります。5℃以下の環境が続くと急激に衰えてしまうため、一般的な室内での越冬は困難です。

温度管理以外にも、マングローブは湿度70%以上の環境を好みます。一般家庭でこの条件を満たすのは難しく、専用の温室などが必要になってきます。

このように、気温管理の面からみても、一般的な室内栽培ではガジュマルの方が圧倒的に扱いやすい植物といえます。

病害虫対策と予防法

ガジュマルは比較的病害虫に強い植物ですが、完全に無縁というわけではありません。特に秋頃にカイガラムシが発生することがあるので、定期的な観察が大切です。

日当たりが悪いと枝が徒長してしまう場合があります。その場合は、思い切って根元から切り落とすことで、より健康的な生育を促すことができます。

水やり過ぎは根腐れの原因となるので注意が必要です。表土が乾く前に水やりをすると根腐れを起こしやすくなります。特に冬場は水やりを控えめにしましょう。

マングローブは特異な環境で育つ強さがあるため、一般的な病害虫の心配は少ないとされています。ただし、人工的な環境での栽培は難しく、環境ストレスによる衰弱に注意が必要です。

予防的な対策として、定期的な観察と適切な環境管理を心がけましょう。特に温度や湿度の急激な変化は、両種とも弱りの原因となることがあります。

まとめ:ガジュマルとマングローブの違いを理解して適切な育て方を選ぼう

最後に記事のポイントをまとめます。

- ガジュマルはクワ科イチジク属の常緑高木で、マングローブは汽水域に生える植物群の総称である

- ガジュマルは一般的な観葉植物として室内栽培が可能だが、マングローブは特殊な環境が必要である

- ガジュマルは水はけの良い土を好むが、マングローブは常に湿った環境を必要とする

- ガジュマルの気根は水分調節が目的、マングローブの根は呼吸や支持の機能を持つ

- ガジュマルは5℃以上、マングローブは15℃以上の環境が必要である

- ガジュマルは水耕栽培やハイドロカルチャーでの栽培が可能である

- 沖縄ではガジュマルにキジムナーが宿ると言い伝えられている

- マングローブは日本では主にヒルギ科の植物が自生している

- ガジュマルは4-5年で1mほど成長し、最終的には2mほどになる

- 両者とも冬場の寒さ対策が重要だが、一般家庭での栽培はガジュマルの方が適している

- ガジュマルは春から秋は水やりをしっかりと行い、冬は控えめにする

- マングローブは塩分濃度0.5%〜3%の範囲が生育に適している

当サイトでは、インターネット上に散らばるさまざまな情報を収集し、AIを活用しながら要約・編集を行い、独自の切り口で見解を交えながらわかりやすい形でお届けしています。

情報の整理・編集にあたっては、読者やオリジナル記事の筆者へご迷惑をおかけしないよう、細心の注意を払って運営しておりますが、万が一、掲載内容に問題がある場合や修正・削除のご要望がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

迅速に対応をさせていただきます。

その際には、該当記事の URLやタイトルをあわせてお知らせいただけますと、より速やかに対応 することができますのでそちらもご協力いただけますと大変幸いでございます。

今後とも当サイトをよろしくお願いいたします。