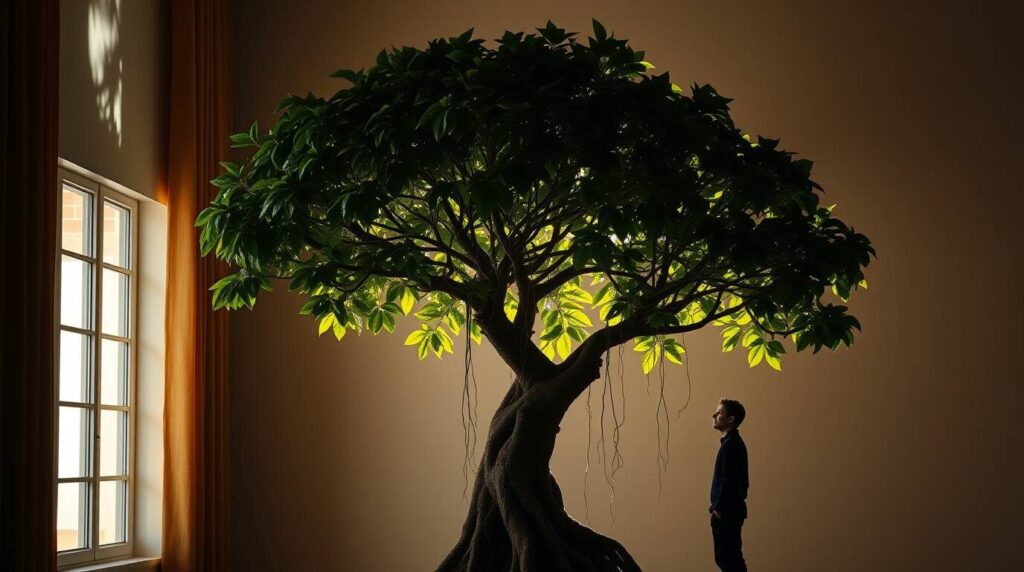

観葉植物として人気の高いガジュマルは、実は驚くほど大きく成長する植物です。室内での栽培では2m程度までの成長が一般的ですが、自然環境下では最大20mにもなる生命力の強い樹木なのです。

沖縄では精霊が宿る神聖な木として親しまれ、アンコールワット遺跡では巨大なガジュマルが建造物に絡みついている姿を見ることができます。この記事では、ガジュマルの成長の特徴や、大きく育てるためのポイント、そして上手に管理する方法まで詳しく解説していきます。

記事のポイント!

- ガジュマルの自然な成長の特徴と最大サイズについて

- 室内栽培での適切な育て方と成長の目安

- 栽培方法による成長速度の違いと選び方

- 健康的に大きく育てるための具体的なケア方法

ガジュマルはどこまで大きくなる?沖縄の巨木級まで成長させる方法

- 自然環境では最大20mまで成長する強い生命力

- 室内栽培では2m程度まで成長可能

- 1年で最大1m成長する驚きの成長スピード

- 成長速度は栽培方法で大きく変わる

- 土栽培とハイドロカルチャーの違いを知ろう

- 植え替えのタイミングで成長が変わる

自然環境では最大20mまで成長する強い生命力

ガジュマルは東南アジアやオーストラリアなどの熱帯地方が原産の常緑高木です。日本では屋久島や種子島より南の地域に自生しており、その強い生命力で知られています。

幹の途中からは気根と呼ばれる根を出し、それらが地面に到達すると太く成長して支柱のような役割を果たします。この特徴的な成長パターンにより、一本の木から複数の支柱のような根が生まれ、独特の樹形を形成していきます。

カンボジアのアンコールワット遺跡では、巨大なガジュマルが建造物に絡みついており、その生命力の強さを実感することができます。コンクリートを貫くほどの力強さを持っているため、「しめ殺しの木」とも呼ばれています。

沖縄では「キジムナー」と呼ばれる精霊が宿る神聖な木として親しまれており、やんばる国立公園の大石林山には日本最大級の「御願(うガン)ガジュマル」があります。

ガジュマルは適した環境があれば、最大で20mを超える大きさにまで成長することができます。これは一般的な観葉植物とは一線を画す、圧倒的な成長力と言えるでしょう。

室内栽培では2m程度まで成長可能

室内での栽培の場合、一般的に2m程度までの成長が見込めます。鉢植えでの管理が一般的で、成長のスピードは5年で1mほどになることが多いようです。

環境が整っている場合は、1年で1mほど成長することもあります。ただし、これは理想的な条件が揃った場合の話で、一般的な室内栽培ではもう少しゆっくりとした成長になります。

成長には日光が重要な要素となります。窓際などの明るい場所に置くことで、より健康的な成長を促すことができます。ただし、夏場の直射日光は葉焼けの原因となるため、レースカーテン越しの光に当てるなどの工夫が必要です。

室内での栽培では、定期的な植え替えも重要です。2~3年に1回は一回り大きい鉢に植え替えることで、根詰まりを防ぎ、健康的な成長を維持することができます。

なお、観葉植物として販売されているガジュマルの多くは、手のひらサイズの小さなものから始まります。これらは適切なケアを続けることで、徐々に大きく成長していきます。

1年で最大1m成長する驚きの成長スピード

ガジュマルの成長スピードは非常に速く、環境が整えば1年で1mもの成長を見せることがあります。特に暖かい季節である5~10月の成長期には、目に見えて大きくなっていきます。

成長期には新芽がどんどん出てきて、葉も増えていきます。この時期には十分な水やりと、定期的な肥料の施用が重要です。観葉植物用の緩効性肥料を与えることで、より健康的な成長を促すことができます。

ただし、気温が10℃を下回ると成長は緩やかになっていきます。冬場は休眠期に入るため、水やりも控えめにし、肥料も与えないようにします。5℃以下になると葉が落ちる可能性もあるので、室内での管理が必要です。

気根の成長も特徴的です。幹や枝から出る気根は、やがて地面に到達して太くなっていきます。これらの気根は木を支える支柱となり、より大きな成長を可能にします。

成長が早いため、定期的な剪定も必要になってきます。剪定は必ず5~7月の成長期に行い、樹形を整えることで、より見栄えの良い姿に育てることができます。

成長速度は栽培方法で大きく変わる

ガジュマルの栽培方法は大きく分けて「土栽培」と「ハイドロカルチャー栽培」の2種類があります。それぞれに特徴があり、成長速度も異なってきます。

土栽培の場合は、成長が早く、より大きく育てることができます。観葉植物用の土を使用し、水はけの良い環境を整えることで、根がしっかりと張り、健康的な成長を促すことができます。

一方、ハイドロカルチャー栽培は、土の代わりに水分を含む人工の石を使用します。成長は土栽培に比べてゆっくりになりますが、管理が比較的容易で、室内での栽培に適しています。

土栽培では、赤玉土や鹿沼土をブレンドすることで、より良い環境を作ることができます。初心者の方は、まずは観葉植物用の土だけで始めて、慣れてきたら土をブレンドするなどの工夫をしてみるのもよいでしょう。

水やりの頻度も栽培方法によって変わってきます。土栽培の場合は土の表面が乾いたらたっぷりと与え、ハイドロカルチャーの場合は容器の1/5程度まで水を入れる程度が目安となります。

土栽培とハイドロカルチャーの違いを知ろう

土栽培とハイドロカルチャー、それぞれの特徴をより詳しく見ていきましょう。土栽培は伝統的な方法で、よりガジュマル本来の成長を楽しむことができます。

水耕栽培であるハイドロカルチャーは、清潔で害虫がつきにくいというメリットがあります。また、水位を確認しやすいため、初心者でも管理がしやすいという特徴があります。

土栽培では、観葉植物用の土に加えて、赤玉土や鹿沼土をブレンドすることで、より良い生育環境を作ることができます。水はけと水持ちのバランスが重要で、これらの土をうまく組み合わせることで最適な環境を作ることができます。

ハイドロカルチャーでは、ハイドロボールと呼ばれる人工の石を使用します。この石には小さな穴が開いており、そこに水を含んで植物に水分を供給します。ただし、肥料は液体肥料を定期的に与える必要があります。

それぞれの方法で成長速度が異なるため、自分の目的に合った栽培方法を選択することが大切です。大きく育てたい場合は土栽培、管理のしやすさを重視する場合はハイドロカルチャーがおすすめです。

植え替えのタイミングで成長が変わる

ガジュマルの植え替えは、成長期である5~9月に行うのが最適です。この時期は根の活性が高く、新しい環境にも適応しやすくなっています。

植え替えは最低でも2~3年に1回は必要です。鉢底から根が出てきたり、土の乾きが遅くなってきたりした場合は、根詰まりのサインなので、早めの植え替えを検討しましょう。

植え替えの際は、一回り大きい鉢を用意し、観葉植物用の新しい土で植え直します。この時、古い土は可能な限り落とし、黒くなった根があれば切り除きます。

鉢底には必ず鉢底ネットと鉢底石を入れ、水はけを良くすることが重要です。土を入れる際は、隙間ができないよう割り箸などで丁寧に突いていきます。

植え替え後は、たっぷりと水を与え、1週間ほどは直射日光を避けた明るい場所で管理します。その後、様子を見ながら徐々に元の場所に戻していきます。

ガジュマルを大きく育てるためのプロ級テクニック

- 日当たり環境を整えて成長を促進

- 水やりと肥料で成長スピードをコントロール

- 剪定方法で理想的な大きさに調整

- 気根の管理で見栄えを良くする

- 病害虫対策で健全な成長を維持

- まとめ:ガジュマルを大きく育てるポイントと注意点

日当たり環境を整えて成長を促進

ガジュマルは日当たりの良い場所を好む植物です。窓際など、明るい場所に置くことで健康的な成長を促すことができます。

ただし、5~8月の夏場は直射日光が強すぎると葉焼けを起こす可能性があります。このため、レースカーテンなどで遮光する工夫が必要となります。

室内での栽培では、エアコンの風が直接当たらないように注意が必要です。風が直接当たると乾燥して枯れてしまうことがあるため、風の通り道を避けた場所に設置しましょう。

気温管理も重要です。5℃以下になると生育に支障が出るため、寒くなる前に室内へ移動させる必要があります。突然の環境変化は植物にストレスを与えるため、少しずつ場所を移動させるのがポイントです。

完全に暗い場所は避け、手をかざして影が浮かぶ程度の明るさがある場所を選びましょう。窓ガラス越しの日光であれば、ほとんどの場合適度な光量となります。

水やりと肥料で成長スピードをコントロール

水やりは季節によって頻度を変える必要があります。春から秋にかけては、土の表面が乾いたら鉢底から流れ出るまでたっぷりと水をあげましょう。

夏場の水やりは、日中は土の温度が上がりやすいため、朝方か夕方に行うのがおすすめです。受け皿に溜まった水は放置せず、こまめに捨てることで根腐れを防ぎます。

冬場は成長が緩やかになるため、水やりの頻度を減らします。月に2回程度、土が完全に乾いてから3~4日後に与えるのが目安となります。幹に水分を蓄える性質があるため、乾燥にはある程度強い植物です。

肥料は5~10月の成長期に与えます。観葉植物用の緩効性肥料を2~3ヶ月に1回、または液体肥料を2週間に1回のペースで与えることで、成長を促進できます。

気温が10℃以下になる冬場は成長が止まるため、肥料は必要ありません。与えすぎると根を痛める原因となるので、休眠期は肥料を控えめにしましょう。

剪定方法で理想的な大きさに調整

ガジュマルの剪定は5~7月の成長期に行います。この時期は植物の生育が活発で、剪定後の回復力も高くなっています。

剪定には「切り戻し剪定」と「丸坊主」の2種類の方法があります。切り戻し剪定は伸びすぎた枝を切りそろえて大きさを調整する方法で、通常はこちらを選択します。

剪定時はゴム手袋を着用することが重要です。ガジュマルはゴムの木の仲間で、切り口から白い樹液が出てきます。この樹液に触れるとかぶれる可能性があるため、必ず手袋をして作業を行います。

切り戻し剪定では、真上に伸びる枝の先端や、外側に飛び出した枝をカットします。重なり合っている枝がある場合は、どちらかを選んで切り落とします。

剪定後は切り口に癒合剤を塗って、1週間ほど明るい日陰で管理します。その後、様子を見ながら元の場所に戻していきましょう。

気根の管理で見栄えを良くする

ガジュマルの特徴的な気根は、幹や枝から生える細い根のような部分です。これらは地面に到達すると太くなり、支柱のような役割を果たします。

気根の管理は見た目の好みによって調整可能です。不要な気根は、膨らんだ株元のギリギリのところで剪定しても問題ありません。ただし、必ず清潔な剪定バサミを使用し、成長期に行いましょう。

気根を太くしたい場合は、土に埋めることで成長を促進できます。気根が出ている高さまで土を盛り、年に1回程度確認して根の整理を行います。

気根の成長を促すには、適度な湿度も重要です。成長期には霧吹きで葉水を行うことで、気根の発育を助けることができます。

気根は最終的にガジュマルの見た目を大きく左右する要素となります。自分の好みに合わせて残す気根を選び、理想的な樹形を作り上げていきましょう。

病害虫対策で健全な成長を維持

ガジュマルには様々な病害虫が発生する可能性があります。代表的なものとしては、コバエ、カイガラムシ、ハダニ、アブラムシなどが挙げられます。

コバエが発生した場合は、コバエジェットなどのスプレー式殺虫剤を土の表面に吹きかけることで対処できます。予防には有機物の少ない観葉植物用の土を使用するのが効果的です。

カイガラムシは乾燥しすぎると発生しやすくなります。枝や葉裏に白や茶色のつぶつぶを見つけたら、古い歯ブラシや濡れタオルで取り除き、その後専用の薬剤をスプレーしましょう。

ハダニは高温で乾燥した環境で発生しやすく、葉の色が薄くなるのが特徴です。予防には日頃から葉水を行うか、成長期以外は固く絞ったタオルで葉を拭くことが効果的です。

アブラムシは新芽に付きやすく、葉がテラテラと光ってベタベタする症状が出ます。放置するとすす病を併発する可能性があるため、早めに対処することが重要です。

まとめ:ガジュマルを大きく育てるポイントと注意点

最後に記事のポイントをまとめます。

- 自然状態では最大20mまで成長する生命力の強い植物である

- 室内栽培では2m程度まで成長可能で、5年で1mほど成長する

- 栽培方法は土栽培とハイドロカルチャーの2種類がある

- 土栽培の方が成長が早く、ハイドロカルチャーは管理が容易である

- 5℃以下の環境は避け、日当たりの良い場所で育てる

- 春から秋は十分な水やりと肥料で成長を促す

- 冬は水やりと肥料を控えめにする

- 剪定は5~7月の成長期に行う

- 気根は土に埋めることで太くすることができる

- 2~3年に1回は植え替えが必要である

- 病害虫対策は早期発見・早期対処が重要である

- 環境の急激な変化は避け、徐々に馴らしていく

当サイトでは、インターネット上に散らばるさまざまな情報を収集し、AIを活用しながら要約・編集を行い、独自の切り口で見解を交えながらわかりやすい形でお届けしています。

情報の整理・編集にあたっては、読者やオリジナル記事の筆者へご迷惑をおかけしないよう、細心の注意を払って運営しておりますが、万が一、掲載内容に問題がある場合や修正・削除のご要望がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

迅速に対応をさせていただきます。

その際には、該当記事の URLやタイトルをあわせてお知らせいただけますと、より速やかに対応 することができますのでそちらもご協力いただけますと大変幸いでございます。

今後とも当サイトをよろしくお願いいたします。