バーミキュライトを使った種まきに挑戦したいけれど、適切な使い方がわからない方も多いのではないでしょうか。種まき用土として知られるバーミキュライトですが、保水性と通気性のバランスが良く、無菌であることから、発芽率を高める効果が期待できます。

しかし、バーミキュライトの使用量を間違えると、べちゃべちゃになったり、乾燥しすぎたりして失敗することがあります。この記事では、バーミキュライトを使った種まきの正しい方法から、覆土の厚さ、水やりのコツまで、実践的な情報をお伝えします。

記事のポイント!

- バーミキュライトの基本的な特性と種まきに適している理由

- バーミキュライトを使った種まきの具体的な手順と注意点

- 正しい水分量の管理方法と覆土の仕方

- 100円ショップで購入できるバーミキュライトの活用法

バーミキュライトで種まきをする全知識と成功のコツ

- バーミキュライトとは?軽量で無菌な種まき向き土壌改良材

- バーミキュライトを種まきに使うメリット3つ

- 種まき用土としてバーミキュライトを単体で使える

- バーミキュライトの正しい水分量と給水方法

- 失敗しない覆土の厚さと注意点

- バーミキュライトは100円ショップでも購入可能

バーミキュライトとは?軽量で無菌な種まき向き土壌改良材

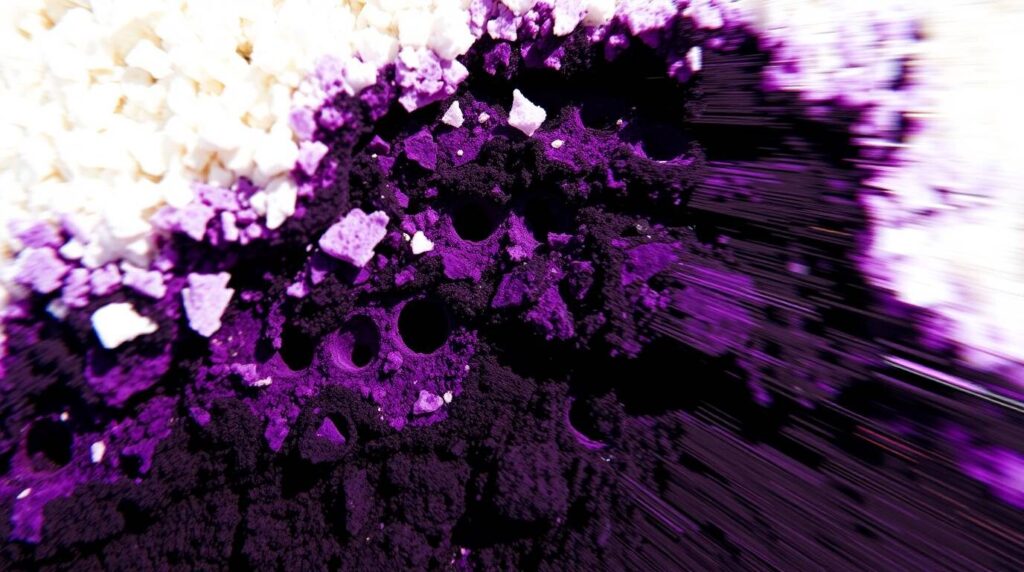

バーミキュライトは、苦土蛭石という鉱物を高温で焼成して作られた土壌改良材です。主成分は酸化ケイ素、酸化マグネシウム、酸化アルミニウムで、800度の高温処理によって10倍に膨張させて作られています。

通常の土の1/10程度という軽さが特徴で、保水性と通気性のバランスが良く、土壌の軽量化にも役立ちます。また、高温焼成により無菌状態となっているため、種まきや挿し木に適しています。

pH値は中性で、肥料分を含まないため、種まきの際に肥料過多による障害を心配する必要がありません。この特性により、発芽初期の管理がしやすいという利点があります。

ミルフィーユのような層状構造になっており、この独特の形状により、水分を保持しながらも適度な通気性を確保できます。板状の層が重なり合った隙間に水分を保持する性質があります。

園芸店やホームセンターで一般的に販売されており、種まき用の培養土にも含まれていることが多い資材です。価格も手頃で、家庭園芸での使用に適しています。

バーミキュライトを種まきに使うメリット3つ

バーミキュライトを種まきに使用する最大のメリットは、保水性、保肥性、排水性のバランスの良さです。種子の発芽には安定した水分環境が重要ですが、バーミキュライトはこの条件を満たすことができます。

二つ目のメリットは、無菌かつ無肥料であることです。発芽初期は肥料を必要としない時期であり、むしろ肥料過多は発芽を阻害する可能性があります。バーミキュライトは無肥料なので、この時期の管理に最適です。

三つ目は、軽量で扱いやすいことです。通常の土の1/10程度の重さしかないため、鉢の移動や作業が楽に行えます。また、保温性も備えているため、種の発芽を促進する効果も期待できます。

高温焼成されているため雑菌の心配がなく、カビの発生も抑えられます。これにより、種子の腐敗リスクを低減できます。特に、挿し芽や種まきの際の失敗を防ぐ効果があります。

ただし、あまりに水分が多すぎると逆効果となる場合があるため、適切な水分管理が重要です。使用量も全体の1~2割程度に抑えることで、最適な環境を作ることができます。

種まき用土としてバーミキュライトを単体で使える

バーミキュライトは単体での種まきにも使用可能です。特に発芽初期は養分を必要としないため、むしろ単体での使用が適している場合もあります。

水耕栽培のような環境でも、バーミキュライトだけで育てることができます。その場合は、発芽後に液体肥料を与えることで、植物の生育をサポートできます。

ただし、長期的な栽培を考える場合は、ある程度の大きさになった時点で、通常の培養土に植え替えることをお勧めします。バーミキュライトは軽いため、植物が大きくなると支持力が不足する可能性があるためです。

実験的な栽培では、バーミキュライト単体での栽培と、他の土との混合栽培を比較することで、それぞれの特性や効果の違いを確認することができます。この知見は、今後の栽培方法の改善に役立ちます。

発芽率を重視する場合は、バーミキュライト100%での栽培も有効な選択肢となります。特に、高価な種子や発芽率の低い種子を蒔く場合に検討する価値があります。

バーミキュライトの正しい水分量と給水方法

バーミキュライトへの給水は、底面給水が効果的です。トレイに水を張り、バーミキュライトを入れた容器を置くことで、適度な水分を吸収させることができます。

給水後は、数時間から1日程度置いて、水分が安定するのを待ちます。この時間を置くことで、種子周辺の水分環境が整い、発芽に適した状態となります。

水分量の目安として、握って開いた時に形が崩れない程度が適切です。べちゃべちゃになっていたり、逆にパラパラと崩れてしまう状態は避けるべきです。

種をまいた後の水やりは、霧吹きや細かい穴の開いた蓮口を使用します。強い水流は種子を動かしてしまう可能性があるため、優しく行うことが重要です。

発芽後は、バーミキュライトの表面の色で水やりのタイミングを判断できます。乾燥すると色が明るくなるので、この変化を目安に水分管理を行います。

失敗しない覆土の厚さと注意点

覆土の厚さは、種の大きさの約3倍が基本となります。バーミキュライトを覆土として使用する場合も、この原則に従います。

バーミキュライトは軽いため、風で飛ばされやすい特徴があります。そのため、覆土後は霧吹きなどで適度に湿らせ、安定させることが重要です。

光発芽性の種子の場合、バーミキュライトは最適な覆土材となります。キラキラとした見た目により、適度な光を通しながらも保湿効果を発揮します。

覆土が厚すぎると発芽に影響が出る可能性があります。特に細かい種子の場合は、薄めの覆土を心がけましょう。目安として、種子が少し見える程度です。

地温の安定にも覆土は重要な役割を果たします。特に夏場は、バーミキュライトの白い色が日光を反射し、温度上昇を抑える効果も期待できます。

バーミキュライトは100円ショップでも購入可能

ダイソーなどの100円ショップでもバーミキュライトを購入することができます。園芸店で販売されているものと比べると粒子が細かい傾向にありますが、種まきには十分使用できます。

バーミキュライトを使った種まきの実践的な方法

- 種まき前の下準備と鉢底ネットの敷き方

- バーミキュライトの入れ方と適切な量

- 種のまき方と均一な配置のコツ

- 覆土の方法と厚みの調整方法

- 発芽後の水やり頻度と管理方法

- 種類別のバーミキュライトでの育て方の違い

- まとめ:バーミキュライトで種まきを成功させるポイント

種まき前の下準備と鉢底ネットの敷き方

まず、鉢の底には大きな穴が開いているため、そのまま土を入れると流れ落ちてしまいます。鉢底ネットを適当なサイズに切って敷くことから始めましょう。

鉢底ネットを敷いたら、バーミキュライトを入れる前に、育苗箱やトレイを用意します。これは土が漏れ出すのを防ぐだけでなく、移動時の安定性を確保する役割もあります。

バーミキュライトを使用する前に、水分調整を行うことが大切です。握って手を離した時に、形が残る程度の水分量が適切です。水分が多すぎたり少なすぎたりする場合は、乾いたものを足したり、少量の水を加えたりして調整します。

トレイの種類は、栽培する作物に応じて選択します。果菜類には128、200、288穴の根巻防止ワンウェイセルトレイが、葉菜類には128、200穴の根巻防止セルトレイM型が適しています。

高温時期の育苗では、白いトレイを使用することで、トレイ内部の温度上昇を抑えることができます。これにより、苗の徒長を防ぎ、葉焼けも防止できます。

バーミキュライトの入れ方と適切な量

バーミキュライトは鉢の縁から約1cmの高さまで入れます。この時、後から覆土する分も考慮して、少し余裕を持たせておきましょう。

培土への混合割合は、全体の1割から2割程度が適量です。入れすぎると保水性が強くなりすぎて、根腐れの原因となる可能性があります。

バーミキュライトを入れる際は、優しく押さえながら均一に広げていきます。強く押し過ぎると通気性が失われるので、軽く押さえる程度にとどめます。

細かい粒子は水はけを悪くする原因となるため、ふるいにかけて大きさを揃えることをお勧めします。粒の形状を保っているものの方が、通気性と水はけのバランスが良くなります。

土を詰めた後は、トレイの枠がきちんと見えるように表面を整えます。これにより、後の作業がしやすくなり、水やりも均一に行えます。

種のまき方と均一な配置のコツ

種まきの際は、セルの中央に播種することが基本です。特にウリ科の野菜は、種を押し込むように播種するのがポイントです。

種の大きさによって蒔き方を変える必要があります。小さな種の場合は、折った紙などを使って少しずつ落としていくと均一に蒔くことができます。

播種の深さは種の大きさによって調整します。一般的な目安として、種の大きさの2~3倍の深さに植え付けます。深すぎると発芽が遅れたり、発芽しない原因となります。

種をまく量は、1つのセルに対して2粒程度が適量です。発芽後に間引きを行うことで、より丈夫な苗を選んで育てることができます。

風の強い場所での種まきは避けましょう。特に細かい種子は風で飛ばされやすいため、屋内や風の当たらない場所で作業を行います。

覆土の方法と厚みの調整方法

覆土はバーミキュライトを使用し、種の3倍程度の厚さにします。光発芽性の種子の場合は、うっすらと覆う程度にとどめます。

覆土後は種子と土をしっかり密着させることが重要です。特にウリ科の野菜は、上から軽く押さえて密着させることで発芽率が向上します。

覆土の厚さが均一になるよう注意を払います。厚すぎる部分があると発芽にムラが出る原因となるため、全体的に均一な厚さを心がけます。

水やりは霧吹きや細かい穴の開いた蓮口を使用し、種が動かないよう静かに行います。底から水が出るか出ないかの程度が適量です。

覆土後の水やりでは、ウリ科の野菜は特に注意が必要です。過湿になると種子が窒息状態となり、発芽しにくくなる可能性があります。

発芽後の水やり頻度と管理方法

発芽後の水やりは、培土の表面が乾いてきたら行います。バーミキュライトは色で水分量を判断できるので、色が明るくなってきたら水やりのタイミングです。

朝夕の涼しい時間帯に水やりを行うのが基本です。夏場は特に乾燥しやすいので、小まめにチェックする必要があります。

水やりの量は、トレイの底から水が若干出る程度が目安です。多すぎると根腐れの原因となり、少なすぎると生育不良を引き起こします。

発芽後は日光に当てることが重要ですが、強すぎる直射日光は避けます。半日陰の風通しの良い場所で管理するのが理想的です。

温度管理も重要で、低温時は保温シート、高温時は日よけシートを使用して、適温を保つようにします。作物によって適温は異なるため、それぞれの特性に合わせた管理が必要です。

種類別のバーミキュライトでの育て方の違い

葉菜類は、バーミキュライトを覆土として使用する際、薄めに covering するのがコツです。発芽に光が必要な種類が多いため、光を適度に通す必要があります。

果菜類のウリ科野菜は、他の野菜と比べて水分に敏感です。播種後の潅水はほとんど必要なく、覆土後も過度な水やりは避けます。

ナス科の野菜は、鎮圧ローラーやアクリルプレスなどを使って穴をあけてから播種します。発芽後の水分管理は、他の野菜と比べて比較的シビアです。

ハーブ類の種まきでは、特に清潔な環境が重要です。バーミキュライトは無菌という特性を活かし、雑菌の繁殖を防ぎながら発芽を促します。

野菜の種類によって、セルトレイの大きさを変えることも有効です。大きく育つ野菜は128穴、小さい野菜は200穴や288穴のトレイを使用します。

まとめ:バーミキュライトで種まきを成功させるポイント

最後に記事のポイントをまとめます。

- バーミキュライトは高温焼成された無菌の土壌改良材である

- 種まき用の水分量は握って形が残る程度が適切

- 培土への混合割合は全体の1~2割が目安

- 覆土の厚さは種の大きさの3倍程度

- 底面給水後は数時間から1日程度置いて水分を安定させる

- 発芽後の水やりは培土の色で判断する

- ウリ科野菜は特に水分管理に注意が必要

- 光発芽性の種子は薄めの覆土にする

- トレイは作物に応じて適切なサイズを選択

- 高温時期は白トレイを使用し温度上昇を防ぐ

- 細かい粒子は水はけを悪くするためふるい分けが効果的

- ダイソーなどの100円ショップでも購入可能

当サイトでは、インターネット上に散らばるさまざまな情報を収集し、AIを活用しながら要約・編集を行い、独自の切り口で見解を交えながらわかりやすい形でお届けしています。

情報の整理・編集にあたっては、読者やオリジナル記事の筆者へご迷惑をおかけしないよう、細心の注意を払って運営しておりますが、万が一、掲載内容に問題がある場合や修正・削除のご要望がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

迅速に対応をさせていただきます。

その際には、該当記事の URLやタイトルをあわせてお知らせいただけますと、より速やかに対応 することができますのでそちらもご協力いただけますと大変幸いでございます。

今後とも当サイトをよろしくお願いいたします。